前回の記事では、近代社会が「個人主義」という考え方を土台に成り立っていることを確認しました。個人は自由に選択し、その結果には自己責任が伴う──これが基本のルールです。

では、もし個人が社会のルールを破ってしまった場合、その責任はどのように追及されるのでしょうか。犯罪を犯した個人には裁判による責任追及が行われます。司法制度は、弁護士・検察官・裁判官による議論を通して、理性的に責任を明らかにする仕組みです。

しかし、近年は制度的な手続きを経ずに、SNS上で多くの人が感情的に責任を追及する「炎上」という現象も広がっています。少数の過ちや誤解が、数百人単位の批判を呼び込み、退学や解雇、企業の倒産など、社会的に過剰な制裁につながることさえあります。

今回は、「個人の責任を追及する」というテーマを、司法と炎上という二つの視点から考え直します。自由と責任の関係を見直すことで、個人にどこまで責任を負わせるべきなのかを問い直していきます。

犯罪と司法による責任追及

個人が自由を持つということは、同時にその自由を誤って使う可能性もあるということです。たとえば犯罪を犯した場合、その責任は当然ながら個人に帰属します。そして、その責任を明らかにするために機能しているのが司法制度です。

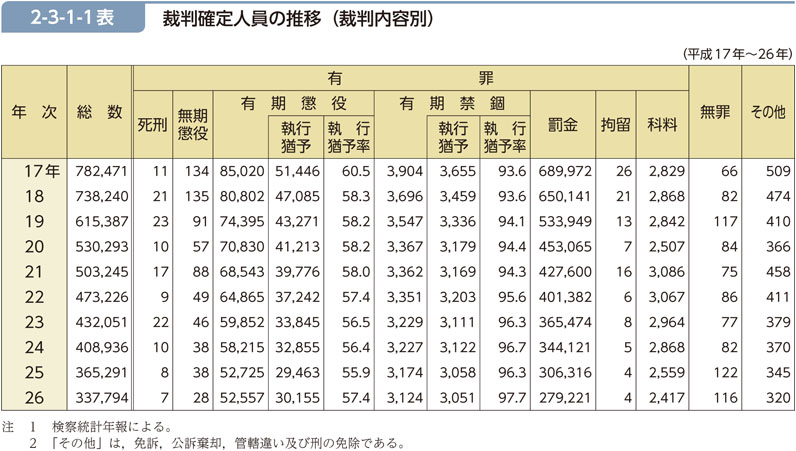

実際のデータを見ると、犯罪や訴訟は決して少なくありません。

平成27年には刑法犯の認知件数が約110万件に上り、平成26年には有罪判決を受けた人が約30万人に達しています。また、日本では年間400万件以上の訴訟が新しく起こされ、そのうち刑事事件だけでも100万件を超えるとされています。これらの数字からも、社会が個人の行為に対して責任を厳格に問う仕組みを持っていることがわかります。

裁判の場では、弁護士や検察官、複数の裁判官が証拠や証言をもとに議論を行い、冷静かつ理性的に個人の責任を追及します。この制度は感情ではなく事実に基づいて判断を下すため、責任の所在をできる限り公平に決定する仕組みといえます。

つまり、司法は「個人が犯した行為に対して、適切に責任を問う」ための正統な機関です。ここでは社会全体が感情的に動くのではなく、法に基づいたプロセスによって個人の責任が追及されているのです。

感情的な責任追及=SNS炎上

司法が法と証拠に基づいて個人の責任を追及する一方で、現代社会では「炎上」という現象が広がっています。炎上とは、SNSやネット掲示板で多数の人が一斉に非難や攻撃を加えることを指し、しばしば感情的な責任追及の場になっています。

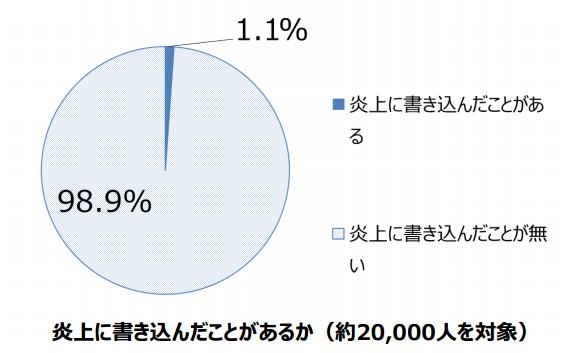

データを見ても、その特徴が浮き彫りになります。ある調査によれば、炎上に参加したことがある人は全体のわずか1.1%程度に過ぎません。しかし人数に換算すると、例えば20,000人の調査対象のうち220人が攻撃に加わる計算になり、1人に対して200人以上が攻撃する「集団リンチ」のような構造になります。

SNS炎上の問題点は、証拠や事実確認が十分でないまま「叩きたい」という感情だけで責任を追及してしまうことにあります。たとえば、匿名アカウントの発言が本人のものかどうか分からないケースでも、多数の人が拡散や非難を繰り返し、真偽よりも「糾弾そのもの」が目的化してしまうことがあります。

このように、司法が冷静に「個人の責任」を判断する仕組みを持っているのに対し、炎上は感情に支配され、不確かな情報のまま社会的制裁を加えてしまう危険性を抱えています。

過剰な制裁と社会的損失

SNS炎上が問題視されるのは、感情的な責任追及が司法の範囲を超えて、過剰な社会的制裁につながってしまう点にあります。

実際の事例では、アルバイト先での不適切な行動をSNSに投稿したことをきっかけに、本人だけでなく勤務先の店舗が倒産したり、大学を退学になったりするケースもありました。裁判所が下す刑罰以上に、社会的なダメージが大きくなる場合があるのです。

本来であれば、犯罪や不祥事に対する処分は司法が行い、その後必要に応じて所属組織が退学や解雇を判断するのが適切なプロセスです。しかし炎上が先行すると、事実確認や議論を経ることなく、ネット世論が「即時の処罰」を与えてしまいます。

その結果、責任を負うべき「個人」だけでなく、家族や職場、さらには取引先や地域社会まで巻き込み、大きな損失を生むことがあります。自由な発言や行動を支えるはずの個人主義が、過剰な責任追及によって逆に社会を傷つけてしまうという矛盾です。

このように、感情的な炎上は「個人の責任」を超えて社会的制裁を拡大させ、制度が想定していなかった深刻な影響を及ぼしています。

個人の責任をどう追及すべきか

ここまで見てきたように、個人の責任追及には「司法による理性的なプロセス」と「SNS炎上による感情的な糾弾」という二つの側面があります。問題は、この二つの方法の間に大きな差があることです。

司法は、弁護士・検察官・裁判官といった専門家が証拠を精査し、法律に基づいて公平に判断を下します。これは時間や手続きがかかりますが、その分、責任の所在を冷静に明らかにする仕組みです。

一方で、炎上は「事実確認よりも感情の発散」が優先されがちです。誰かの過失や疑惑が拡散されると、真偽に関わらず一斉に非難が集中し、本人や周囲に過剰な負担を与えてしまいます。

この違いを踏まえると、個人の責任を追及する際には以下の視点が重要になります。

- 法的手続きの優先:責任を問うのは司法が担うべきであり、ネット世論が先行するのは危険。

- 感情と制度のバランス:社会的制裁は感情的にではなく、制度に基づいて適切に行うべき。

- 個人と社会の関係性:責任を負うべきは「行為をした個人」であり、その周囲の人々にまで過剰な負担が及ぶのは避けるべき。

自由な社会を維持するには、感情ではなく制度を通じて「個人の責任」を追及する姿勢が欠かせません。過剰な炎上に流されず、冷静に判断することが求められています。

次回

本記事では、個人が犯した行為に対して責任がどのように追及されるのかを見てきました。司法は証拠と法律に基づいて冷静に判断する一方、SNS炎上は感情的に拡大し、過剰な制裁を生むという対照的な姿を示しました。ここには「個人の責任」というテーマの難しさが表れています。

では、個人にすべての責任を負わせることは本当に正しいのでしょうか。社会問題や環境問題、あるいはいじめや戦争のように、個人だけでは解決できない事例も少なくありません。

次回は、こうした「個人では負えない責任」に焦点を当てます。個人主義の限界と、社会全体で責任をどのように分担すべきかを考えることで、より深く「責任の二面性」を掘り下げていきます。

書(描)いた人:雲子(kumoco, Yun Zi)

諸子百家に憧れる哲学者・思想家・芸術家。幼少期に虐待やいじめに遭って育つ。2014年から2016年まで、クラウドファンディングで60万円集め、イラスト・データ・文章を使って様々な社会問題の二面性を伝えるアート作品を制作し、Webメディアや展示会で公開。社会問題は1つの立場でしか語られないことが多いため、なぜ昔から解決できないのか分かりづらくなっており、その分かりづらさを、社会問題の当事者の2つの立場や視点から見せることで、社会問題への理解を深まりやすくしている。