これまで3回(1回目は概要説明、2回目は個人の責任、3回目は集団の責任)、責任の二面性について説明してきましたが、今回は違う考え方を紹介します。

個人主義の理想と現実

1回目でも紹介したとおり個人主義(Individualism)の理想は「理性的であること」でした。しかし実際どうでしょうか?理性的ではないことが色んなところで分かってきています。

心理学と脳科学の発展、選挙を通して起きた2回の世界大戦、行き過ぎた消費行動による環境問題、インターネット上での炎上、などなど。

分人主義(Dividualism)

個人主義の英語は「Individualism=分けられない存在」ですが、これに対して近年「Dividualism=分けられる存在」が小説家・平野啓一郎さんによって新たに定義されました。

個人主義では理性的で常にどの場面でも一貫した性格をもっていますが、実際のところ私達は所属しているコミュニティや相手次第でキャラを使い分けています。その使い分けが「分人」なのです。

ここからさらに鈴木健さんは「なめらかな社会とその敵」で分人主義をもとに様々な社会システムを構想・再設計しています。

ただしここで難しいのは、もし犯罪を犯してしまった場合、「昨日殺人を犯した自分と今ここにいる自分は別人なので責任をとれません」となってしまうと上手く責任を追及できなくなってしまいます。そこで私は分人主義の責任追及方法を考えました。

ネットワーク型の責任

まず上記のことですが、キャラは違ってもそのキャラを使い分けてるのはやはりその個人なので、この場合、殺人を犯した個人は今までどおり責任を追及されます。

しかし殺人を犯した個人の感情的な性格はその個人だけが自分で作り上げたものではありません。

なので、その環境を作ってきた周りの人間にも数十パーセントの責任を同時に負ってもらいます。(この計算方法は要研究です)

これは連帯責任ではありません。連帯責任は、一人が失敗したら同じ責任を同じチームメンバーで同じく負うということですが、上の責任の取り方は全員同じ重さではありません。

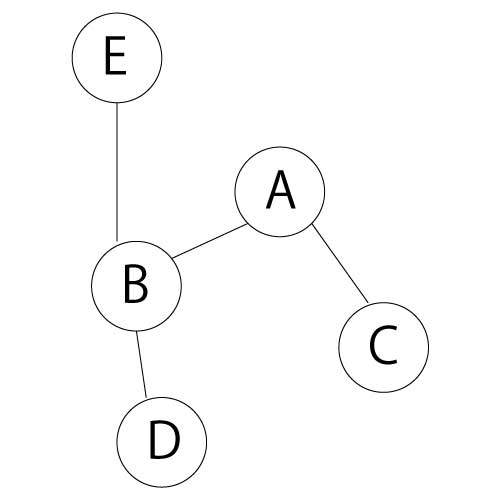

例えば以下を見てみてください。Aさんが殺人を犯したとします。BさんはAさんの親で、CさんはAさんの親友です。EさんはBさんの親で、DさんはBさんの会社の上司です。

この場合もちろんまず責任を負うのはAさんですが、同時に何パーセントかBさんとCさんも責任を負います。そうするとBさんとCさんは普段からよりAさんの行動に注意するようになります。

ただEさんとDさんはAさんとの関係から遠いので、責任を負う割合は少なくなりますが、Bさんの親であるEさんと、Bさんの上司であるDさんとでは関係の濃さが違うので責任を負う大きさは異なります。

この責任の負い方を「ネットワーク型責任追及」と名づけています。

さらに個人の犯罪だけではなく戦争では、戦争を決めた政治家だけではなく、その政治家の選挙に参加した人や兵器の大元を作った科学者にも責任を分配します。

環境問題ではどの商品を買ったのか、どの地域でどのライフスタイルを送ったのかで責任の度合いを分配します。いじめではいじめた子どもだけではなく傍観していた子どもに対して責任を分配し、子どもを育てる親にも責任を分配することで、より親が子どもに注視するようにします。

このように責任を可視化すると、おそらく生まれる問題があります。それは監視されてるという意識と、責任を持ちたくなくて誰とも関わらないようになることです。

前者に関してはそもそも家族や配偶者のやってることを知っておきたいと思って現在も管理している側面があると思うので、あまり特別になることではありません。形を変えて今も監視はしています。

後者に関しては無人島に住まない限りどう頑張っても関係を持ってしまうのが人間社会なので、疑いあってあまり知らないようにして関係を薄くして、いつの間にか知人レベルの人が犯罪を犯して責任を割合負担するよりは、仲良くなってお互いに近況を共有しあったほうが明るい関係になり犯罪も減ると思います。

制度はいつでもどんなものでも良い面と悪い面があるので100%の改善は見込めませんが、しかし現状の個人主義を前提とした制度では社会がよくなるには限界があります。まず一歩先に進むことが大事です。

書(描)いた人:雲子(kumoco, Yun Zi)

諸子百家に憧れる哲学者・思想家・芸術家。幼少期に虐待やいじめに遭って育つ。2014年から2016年まで、クラウドファンディングで60万円集め、イラスト・データ・文章を使って様々な社会問題の二面性を伝えるアート作品を制作し、Webメディアや展示会で公開。社会問題は1つの立場でしか語られないことが多いため、なぜ昔から解決できないのか分かりづらくなっており、その分かりづらさを、社会問題の当事者の2つの立場や視点から見せることで、社会問題への理解を深まりやすくしている。