こちらの記事を先にご覧ください。

近年、イスラム過激派の存在は世界的に大きな脅威として報じられてきました。

しかしその背景には、欧米列強による中東支配や伝統的価値観との摩擦があり、イスラム世界が抱える複雑な二面性を映し出しています。

本記事では、聖地エルサレムの歴史から原理主義の台頭、過激派の誕生と被害までを整理し、イスラム教側の視点を考えます。

聖地エルサレムと欧米支配の影響

旧オスマン帝国領であるパレスチナには、ユダヤ教・キリスト教・イスラム教のいずれにとっても特別な意味を持つ聖地エルサレムが存在していた。

そのため、この地は宗教的にも政治的にも常に争いの中心に置かれてきた。第1次世界大戦後、オスマン帝国が解体されると、欧米列強は中東地域を自らの利害に沿って分割し、石油や戦略拠点を掌握した。

これにより、イスラム教徒にとっての聖地パレスチナはユダヤ人国家建設の舞台となり、同時に欧米の影響力が強く及ぶ場ともなった。

戦後のイスラム教国では、欧米諸国に都合の良い政策が進められた。石油産業は国際企業によって独占され、産油国の富は本来の住民よりも外国勢力の手に渡った。

また、米軍基地が建設されることで軍事的支配も強まっていった。さらに、女性の社会進出など欧米的価値観が急速に持ち込まれ、伝統的なイスラム社会の生活様式や宗教的価値観との間に軋轢を生んだ。

こうした外部からの介入は、イスラム教徒の間に「自らの社会を自らの手で守るべきだ」という意識を高めていく。

聖地エルサレムをはじめとする象徴的な土地の問題に加え、経済・政治・文化の各分野における欧米支配が、やがてイスラム世界における反発運動の温床となったのである。

イスラム原理主義の台頭

欧米列強による中東支配と、その後の政治的・経済的介入は、イスラム社会に深刻な影響を与えた。

石油の独占や米軍基地の建設は、地域の富と主権を奪うものと映り、また女性の社会進出など欧米的な価値観の導入は、伝統的な宗教的規範との衝突を引き起こした。

このような状況の中で、一部のイスラム教徒の間に「本来のイスラムに基づいた理想的な社会を再建すべきだ」という思いが高まり、イスラム原理主義と呼ばれる運動が勢いを増していった。

イスラム原理主義は、信仰を個人の生活にとどめず、国家や社会の仕組みにも全面的に反映させようとする思想である。

シャリーア(イスラム法)に基づいた政治体制を目指し、欧米型の近代化に対抗する形で発展していった。この思想は一枚岩ではなく、文化的・教育的な復興を目指す穏健な流れから、政治体制の根本的な改革を訴える運動まで、多様な形をとった。

重要なのは、イスラム原理主義が必ずしも暴力的な運動ではなかったという点である。むしろ多くの原理主義者は、宗教的価値観を生活や社会に取り戻すことを目的とし、平和的な手段を模索していた。

しかし、国際社会では「イスラム」という枠組みそのものがしばしば「過激」と結び付けられ、その多様性が正しく理解されないまま一括して語られることが多かった。

こうして、外部からの影響に対する反発と、内部での信仰回復の願望が重なり、イスラム原理主義は20世紀後半から中東各地で強い存在感を持つようになっていったのである。

イスラム過激派の誕生と拡大

イスラム原理主義が広がる中で、その一部は「理想の社会を実現するためには武力の行使もやむを得ない」と考えるようになった。

これがイスラム過激派と呼ばれる存在である。彼らはイスラム世界の価値観を取り戻すことを掲げながらも、その手段としてテロや武力行為を選んだため、国際社会から激しい非難を受けることとなった。

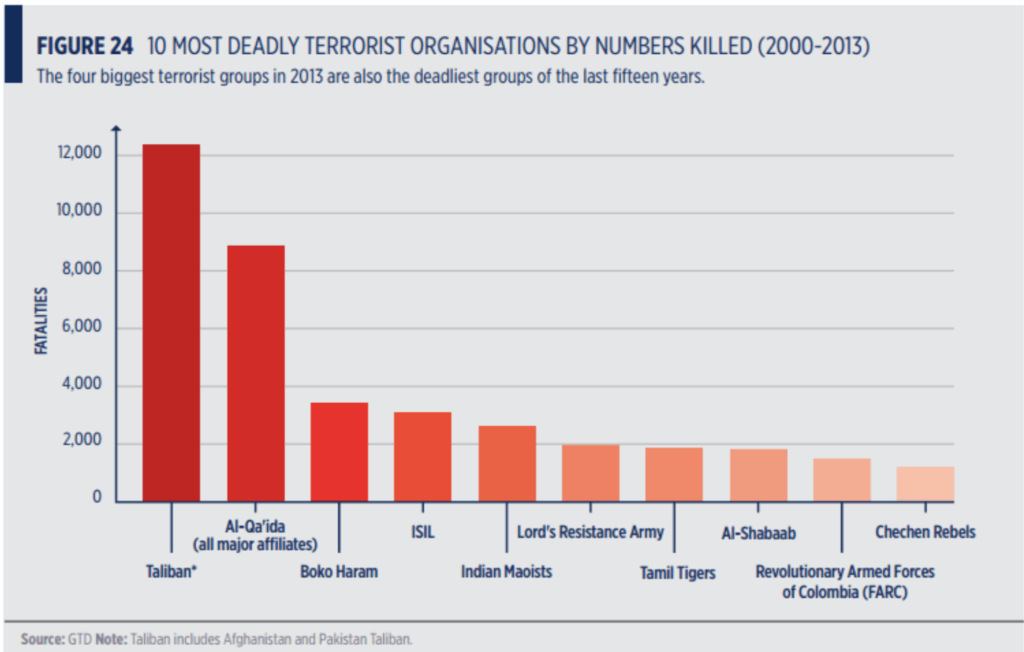

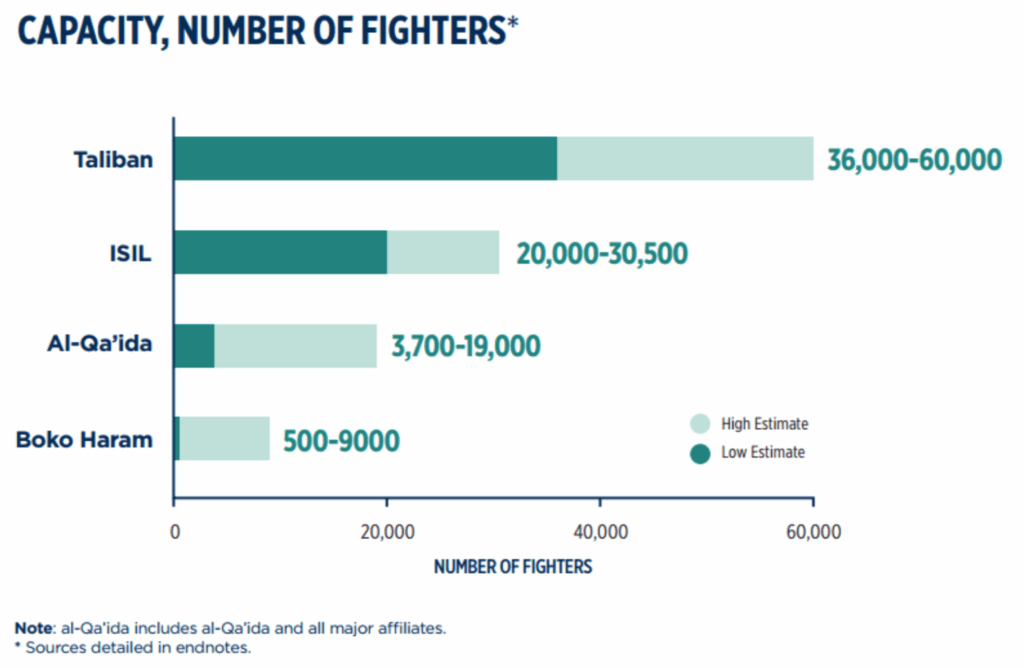

過激派組織は20世紀末から21世紀初頭にかけて急速に拡大し、代表的な存在としてアルカイダ、タリバン、ボコハラム、そしてISIL(いわゆるISIS)が挙げられる。

これらの組織は単なる宗教的集団ではなく、軍事組織や政治組織としての性格を併せ持ち、国家を超えたネットワークを形成していった。

特にISISは、オスマン帝国時代の領土を取り戻すことを目標に掲げ、シリアやイラクの一部を支配下に置き「イスラム国」を名乗るまでに至った。

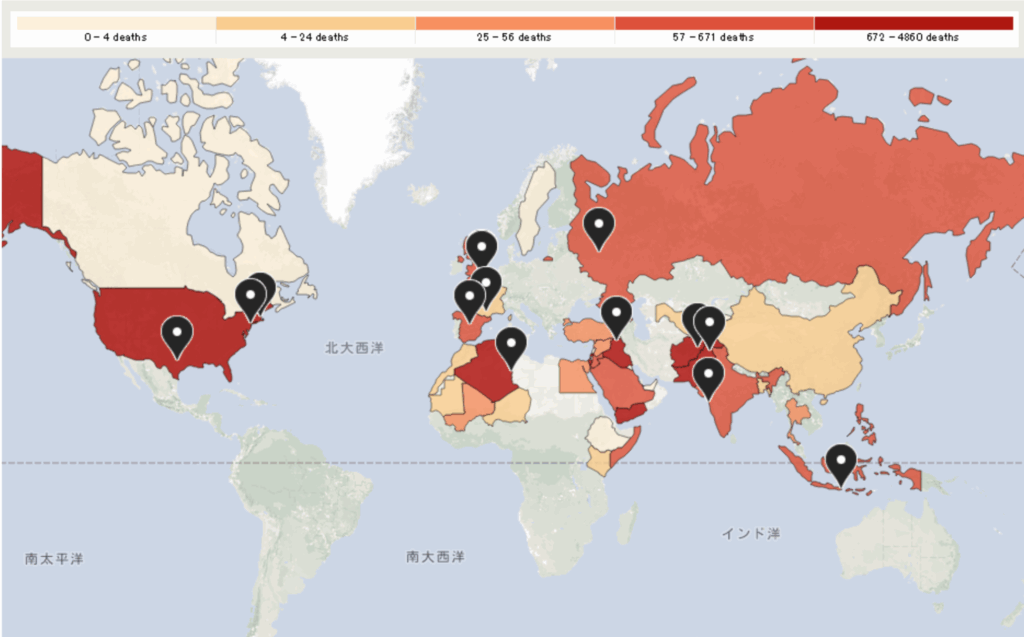

2000年から2011年にかけての統計を見れば、イスラム過激派によるテロの被害が世界各地で深刻な影響を与えていたことが分かる。

出典:Terrorist attacks by al-Qaeda, Islamist and Islamic terrorist groups, 2000 – 2011

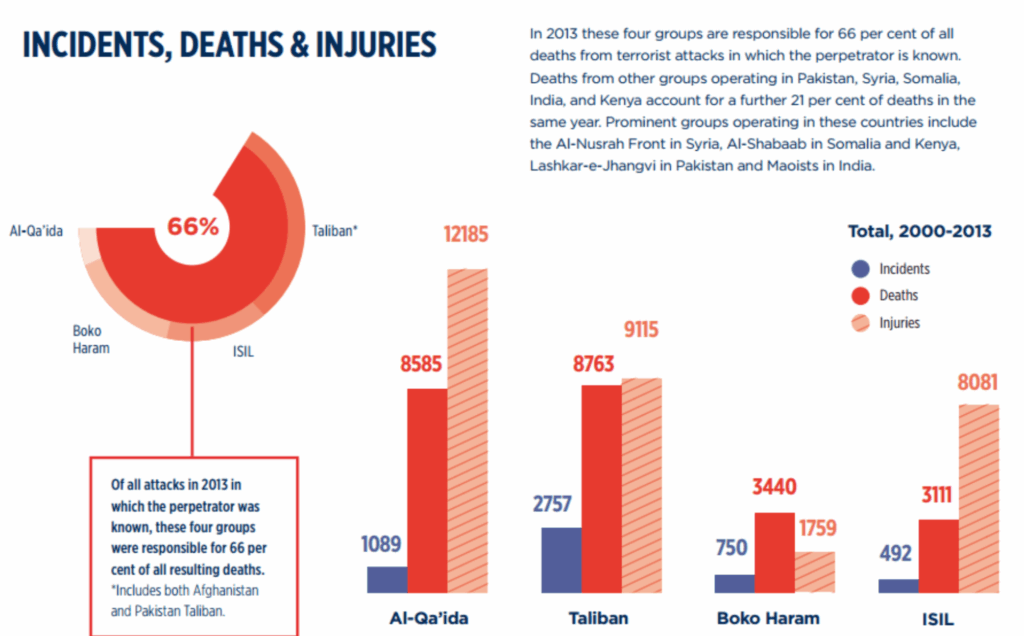

さらに2013年には、世界のテロ被害全体の約6割がアルカイダ、タリバン、ボコハラム、ISILの4団体によるものと報告されている。

出典:Wiki: List of Islamist terrorist attacks

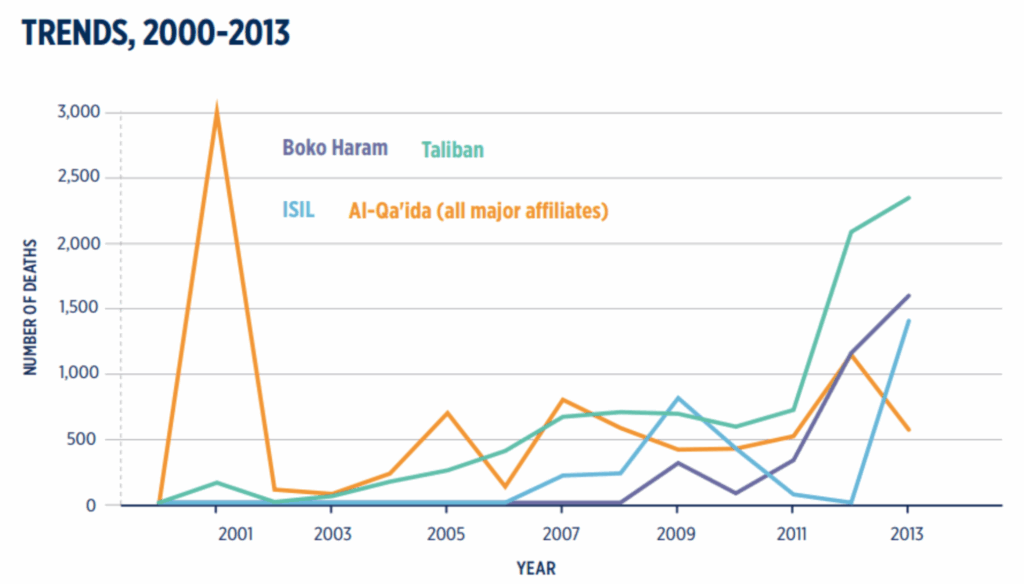

犠牲者数の推移や戦闘員数の規模からも、彼らが国家レベルに匹敵する力を持つ存在へと成長したことは明らかである。

とはいえ、イスラム教徒全員が原理主義者ではなく、また原理主義者全員が過激派というわけでもない。

過激派はイスラム世界全体のごく一部にすぎないが、その存在がメディアを通じて強調されることで、「イスラム=テロ」という偏ったイメージが国際社会に広がっていったのである。

過激派の被害と二面性

イスラム過激派による活動は、2000年以降の国際社会に深刻な被害をもたらしてきた。アルカイダ、タリバン、ボコハラム、ISILといった主要な過激派組織は、爆破テロや襲撃、拉致などを繰り返し、民間人を含む多数の犠牲者を出した。

特に2000年から2011年の間だけでも数多くのテロ事件が記録されており、2013年には世界全体のテロ被害の約6割がこれら4団体によるものと報告されている。

犠牲者の推移や戦闘員の規模を見れば、その破壊力が一時的なものではなく、持続的に国際社会を揺るがす力を持っていたことがわかる。

出典:Global Terrorism Index Report 2014

こうした現実は、イスラム過激派を「テロリスト」と断定する根拠となり、多くの国で脅威として認識されるに至った。しかし同時に、彼らの存在は単なる暴力集団としてではなく、「外部の支配に対する抵抗運動」として理解される側面もある。

欧米による石油の独占、軍事基地の設置、価値観の押し付けといった歴史的背景が、過激派の活動を支える土壌となっていたからである。

重要なのは、イスラム教徒全体と過激派を同一視すべきではないという点である。イスラム教徒の大多数は暴力を否定し、信仰を生活の中で守ることを重視している。

イスラム原理主義が必ずしも武力を伴わないように、過激派はそのごく一部にすぎない。それにもかかわらず、テロ事件の衝撃的な映像や数字が強調されることで、「イスラム=暴力」という偏見が固定化され、結果的にイスラム社会全体が誤解と差別の対象になってきた。

このようにイスラム過激派は、一方で甚大な人道的被害をもたらす存在であり、他方で外部からの干渉に対するイスラム世界の自己主張の現れでもある。

そこには「暴力による破壊」と「抵抗としての正当性」という二面性が同居しており、この複雑さこそがイスラム教側の問題を理解する上で欠かせない視点となる。

次はこちらの記事をご覧ください。

書(描)いた人:雲子(kumoco, Yun Zi)

諸子百家に憧れる哲学者・思想家・芸術家。幼少期に虐待やいじめに遭って育つ。2014年から2016年まで、クラウドファンディングで60万円集め、イラスト・データ・文章を使って様々な社会問題の二面性を伝えるアート作品を制作し、Webメディアや展示会で公開。社会問題は1つの立場でしか語られないことが多いため、なぜ昔から解決できないのか分かりづらくなっており、その分かりづらさを、社会問題の当事者の2つの立場や視点から見せることで、社会問題への理解を深まりやすくしている。